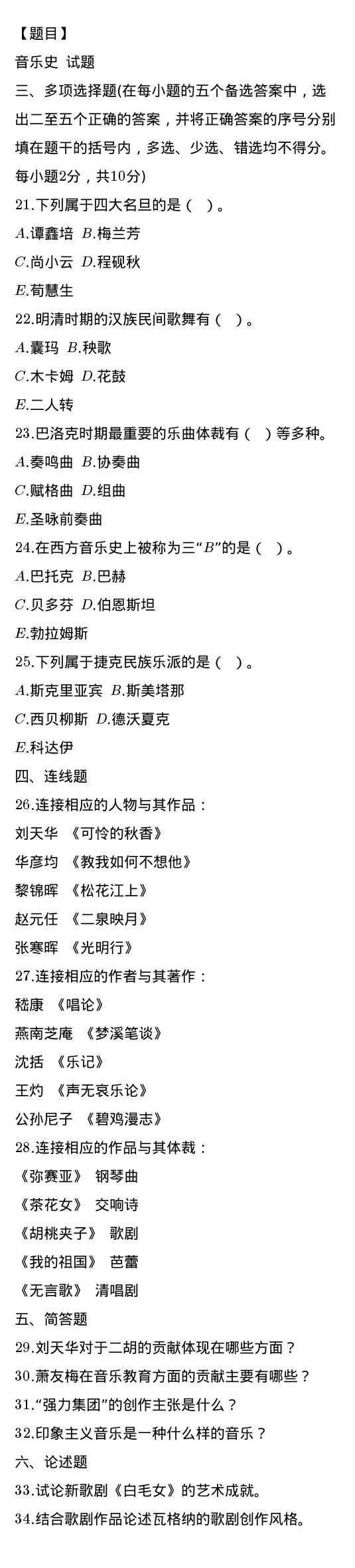

音乐史 试题-|||-三、多项选择题(在每小题的五个备选答案中,选-|||-出二至五个正确的答案,并将正确答案的序号分别-|||-填在题干的括号内,多选、少选、错选均不得分。-|||-每小题2分,共10分)-|||-21.下列属于四大名旦的是 。-|||-A.谭鑫培 B.梅兰芳-|||-C.尚小云 D.程砚秋-|||-E.荀慈生-|||-22.明清时期的汉族民间歌舞有 。-|||-A.素玛B.秧歌-|||-C.木卡姆 D.花鼓-|||-E.二人转-|||-23.巴洛克时期最重要的乐曲体裁有()等多种。-|||-A.奏鸣曲 B.协奏曲-|||-C.赋格曲 D.组曲-|||-E.圣咏前奏曲-|||-24.在西方音乐史上被称为三"B"的是 。-|||-A.巴托克 B.巴赫-|||-C.贝多芬 D.伯恩斯坦-|||-E.勃拉姆斯-|||-25.下列属于捷克民族乐派的是 () 。-|||-A.斯克里亚宾 B.斯美塔那-|||-C.西贝柳斯 D.德沃豆克-|||-E.科达伊-|||-四、连线题-|||-五、简答题-|||-29.刘天华对于二胡l的贡献体现在哪些方面?-|||-30.萧友梅在音乐教育方面的贡献主要有哪些?-|||-31."强力集团"的创作主张是什么?-|||-32.印象主义音乐是一种什么样的音乐?-|||-六、论述题-|||-33.试论新歌剧《白毛女》的艺术成就。-|||-34.结合歌剧作品论述瓦格纳的歌剧创作风格。

题目解答

答案

21:BCDE

22:BD

23:ABCD

24答案:BCE

25:BD

26:

刘天华 —— 《光明行》

华彦均 —— 《二泉映月》

黎锦晖 —— 《可怜的秋香》

赵元任 —— 《教我如何不想他》

张寒晖 —— 《松花江上》

27:

嵇康 —— 《声无哀乐论》

燕南芝庵 —— 《唱论》

沈括 —— 《梦溪笔谈》

王灼 —— 《碧鸡漫志》

公孙尼子 —— 《乐记》

28:

《弥赛亚》——清唱剧

《茶花女》——歌剧

《胡桃夹子》——芭蕾

《我的祖国》——交响诗

《无言歌》——钢琴曲

29:作品创作:创作《病中吟》《月夜》《空山鸟语》等10首二胡独奏曲,为二胡 solo 作品奠定基础,让二胡从伴奏乐器走向独奏舞台 。

乐器改良:规范二胡定弦、把位,改进演奏技法(如扩充左手把位、丰富右手弓法 ),提升二胡表现力 。

教学推广:在高校开设二胡课程,培养专业人才;编订教材(如《二胡练习曲》 ),建立系统教学体系 。

地位提升:通过创作、演奏、教学,改变二胡“民间俗乐”地位,使其成为专业音乐领域重要乐器 。

30:院校建设:参与创建中国第一所专业音乐院校(上海国立音乐专科学校 ),奠定专业音乐教育体系基础 。

学科体系:构建理论、作曲、表演等专业学科,引入西方音乐教育课程(如和声学、对位法等 ),完善教学内容 。

师资培养:聘请中外优秀音乐家任教,培养出贺绿汀、刘雪庵等大批专业人才,壮大音乐教育队伍 。

教材编写:编写《和声学》《普通乐学》等教材,填补国内专业音乐理论教材空白,规范教学标准 。

31:民族性:以俄罗斯民族文化、民间音乐为根基,挖掘民歌、传说等素材,强调音乐的民族身份与本土特色 。

现实主义:关注现实生活、民族历史,用音乐反映俄罗斯社会、人民情感,反对脱离现实的创作 。

反传统束缚:抵制保守音乐观念,主张突破古典主义程式,探索符合民族特性的音乐语言(如旋律、调式 )。

平民化:面向普通民众,让音乐表达人民心声,追求通俗易懂、贴近大众的艺术风格 。

32:风格起源:受印象主义绘画(如莫奈 )、文学影响,19 世纪末 - 20 世纪初源于法国(德彪西为代表 )。

音响特色:追求朦胧、模糊的“印象”氛围,用不协和和弦、全音阶、五声音阶,弱化旋律线条,强调和声色彩 。

内容表达:以自然景物(如《大海》 )、诗意意境为题材,传递瞬间感官体验、情绪联想,而非明确叙事 。

结构形式:打破传统曲式结构(如奏鸣曲式 ),采用自由、松散的段落,让音乐随“印象”流动 。

33:内容题材:以“旧社会把人逼成鬼,新社会把鬼变成人”为主题,结合白毛仙姑传说与现实阶级压迫,反映中国革命的社会意义,成为革命文艺经典题材 。

音乐创作:融合民歌(如河北民歌《小白菜》 )、戏曲(如梆子腔 )、西洋歌剧技法,创造“民歌改编 + 戏剧化旋律”的音乐语言,《北风吹》《扎红头绳》等唱段家喻户晓 。

表演形式:借鉴传统戏曲程式(如身段、念白 ),结合话剧写实表演,塑造喜儿、杨白劳、黄世仁等鲜明人物,实现“歌、舞、剧”一体化 。

历史意义:开创中国新歌剧范式,将民族音乐与革命内容结合,为后来《刘胡兰》《洪湖赤卫队》等歌剧提供创作模板,成为民族歌剧里程碑 。

34:

“乐剧”理念:打破“歌剧 = 歌唱 + 乐队伴奏”模式,提出“乐剧”,强调音乐、戏剧、诗歌、舞台美术等“整体艺术”(Gesamtkunstwerk ),如《尼伯龙根的指环》,用连续音乐、庞大剧本构建神话史诗 。

无终旋律:摒弃传统分曲结构(咏叹调、宣叙调分离 ),采用“无终旋律”,让音乐随戏剧自然流动,避免停顿,如《特里斯坦与伊索尔德》,用连绵旋律强化情感张力 。

主导动机:为每个角色、物体、情感设计“主导动机”(如《指环》中“剑”“黄金”“诅咒”的动机 ),通过动机变化、交织推动剧情,让音乐成为叙事核心,替代传统戏剧对白 。

和声创新:大量使用半音化和声、不协和和弦,突破大小调体系,如《特里斯坦》前奏曲的“特里斯坦和弦”,引发和声革命,为现代音乐奠基 。